Aumüller: Das Schachspiel in der europäischen Literatur

Produktinformationen "Aumüller: Das Schachspiel in der europäischen Literatur"

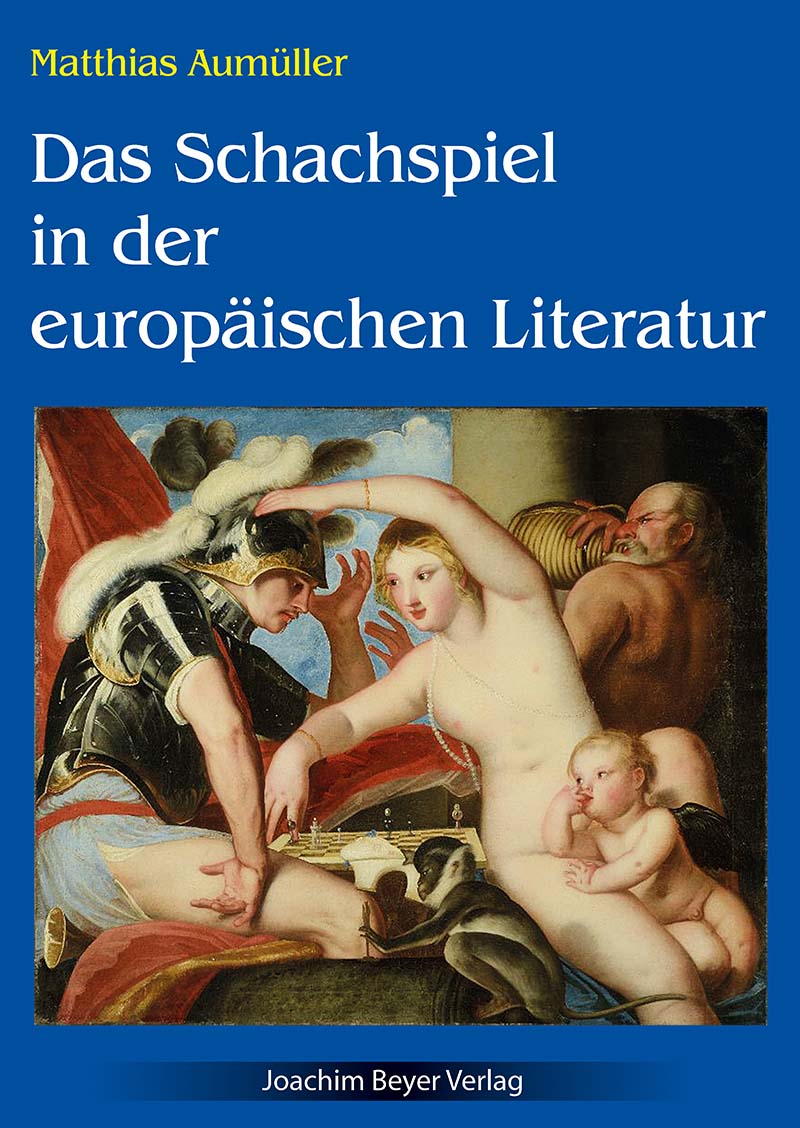

Schach gespielt wird nicht nur in Wirklichkeit, es wird auch in

erfundenen Geschichten gespielt. Literarische Schachpartien gibt es seit vielen

Jahrhunderten. Sie haben deutliche Spuren in der europäischen Literatur

hinterlassen. Im Mittelpunkt des Bandes stehen fünf literarische Texte,

sogenannte Schach-Poeme, die von Schachpartien handeln. Sie werden hier erstmals

ausführlich vorgestellt und in ihrem Zusammenhang von einem professionellen

Literaturwissenschaftler erklärt. Das Besondere an der Darstellung ist Matthias

Aumüllers Versuch, wissenschaftlich seriöse Forschungsergebnisse auf eine auch

Nicht-Philologen ansprechende, unterhaltsame Art und Weise zu präsentieren. Wie

von selbst erhalten die Leserinnen und Leser dabei einen Einblick in die

Mechanismen der europäischen Literaturgeschichte, die sich über die Jahrhunderte

nie isoliert in einem Land, sondern immer im Austausch der verschiedenen

Literaturen entwickelt hat.

Altkatalanisch, Neulateinisch, Polnisch, Italienisch, Englisch – das

sind die Sprachen, in denen die Schach-Poeme verfasst sind. Ihnen gemeinsam ist,

dass jeweils eine Schachpartie ihr Hauptthema ist. Sie unterscheiden sich

allerdings darin, dass jeweils andere Spielerinnen und Spieler beteiligt sind.

Und da die Poeme in unterschiedlichen Epochen und Kulturen entstanden, gibt es

weitere Unterschiede und Eigenheiten, deren Bedeutung in fünf Kapiteln ermittelt

wird.

Ihnen vorangestellt ist ein ausführliches Kapitel über die große

Verbreitung von Schach-Motiven in der mittelalterlichen Literatur, an deren Ende

die Erfindung der literarischen Schachpartie in einem alt-/mittelfranzösischen

Versepos steht.

Matthias Aumüller wurde mit einer Dissertation über die Literaturtheorie

des russländisch-ukrainischen Philologen Aleksandr Potebnja (1835-1891) an der

Universität Hamburg promoviert. Danach habilitierte er sich an der Universität

Wuppertal mit einer Arbeit zur Romanliteratur der DDR. Zuletzt erschien eine

Abhandlung zum unzuverlässigen Erzählen in der deutschsprachigen

Nachkriegsliteratur. Gegenwärtig ist er als SNF-Senior Researcher an der

Universität Fribourg (CH) beschäftigt. Ab 2024 wird er als Projektleiter der

Deutschen Forschungsgesellschaft an der Universität Halle-Wittenberg tätig

sein.

266 Seiten, kartoniert, Joachim Beyer Verlag

Anmelden